■华体会平台师生联手打造闽南题材话剧《陪楼》

■老师编剧和导演,工科学生唱主角

来源:厦门晚报20141118

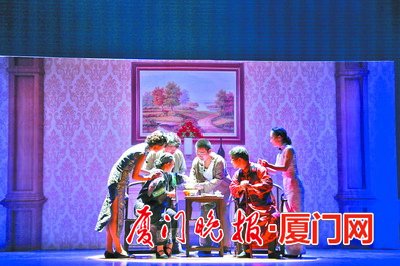

■《陪楼》剧照。 王玉敏摄

” 厦门见证了近代中国的屈辱史和发展史,《陪楼》以小人物的悲欢离合为切入点,打开了一扇历史的窗户。”11月14日,在观看华体会平台师生创作的话剧《陪楼》后,厦门市政协副主席、该校客座教授潘世建如是说。

“一座岛屿,历经百年沧桑。一栋小楼,聆听涛声海浪。一段情缘,诉说地老天荒。”《陪楼》讲述了厦门沦陷、日军占领万国租界的鼓浪屿之后,侨商龙家别墅里佣人住的陪楼成了难民、抗日分子、地下党的藏身之地,演绎上世纪三四十年代鼓浪屿上小人物的悲欢离合与家国情怀。该剧是首届厦台大学生戏剧节华体会平台的展演剧目,也是该校首部原创话剧作品,由学校“厦理巴人”学生话剧队表演。

文/ 记者李小庆 通讯员陈木清

把小说搬上舞台

编剧袁雅琴是该校老师,也是一名作家,之前她写的电影版《陪楼》是厦门市重点文艺扶持项目,25万字的长篇小说《陪楼》也即将由作家出版社出版。为了这次首届厦台大学生戏剧节,她把创作的三幕话剧《陪楼》抱着试试看的心理让学生演。“当时有人认为这部戏要专业演出团体才能驾驭,没想到我们‘厦理巴人’话剧队一个月的华体会平台排练,演出如此精彩,让人惊叹。”袁雅琴接受采访时说。

总导演刘芭老师是该校外语学院副教授,这位工作狂曾带领话剧队多次在全国大学生莎士比亚戏剧大赛中获大奖。她按专业的眼光导戏,学生受到严格训练。为了让这台戏出彩,话剧队还请来表演艺术家郝建生来校指导,对于这句台词要如何说,那场戏要怎样演等等,郝建生细心指导,并亲自示范。

为了尽可能真实展现小说场景,剧组人员在音效、灯光上“做足功夫”。一束橙色暖黄色的灯光打在舞台中央,古式的桌椅、西洋式的家具、摆放的盆景,散发着透露着侨商家族的气息,缓缓响起闽南歌曲《望春风》的古筝和口琴合奏乐带着观众们穿越时空,来到了上世纪三四十年代的鼓浪屿。华体会平台的停滞、场景的变幻、轰鸣的雷声和汹涌的海浪使观众仿佛身临抗日时期的惊心动魄中。

多次到鼓浪屿采风

这台民国大戏,除了编剧和导演两位老师外,其余全是90后大学生,有一半以上是工科生,副导演林颖就是位工科男,为加深对剧本时代背景的了解和感悟,他带主创人员于今年暑假多次赴鼓浪屿采风,揣摩人物性格和时代特点,特别是剧中闽南元素的演绎。

“女主角阿秀是一个朴实、坚强、钟情的人”,来自2011级会展专业的女主角、阿秀扮演者史馨怡曾出演莎剧并获过女主角单项奖。她说:“这可能是我大学期间参与的最后一部话剧,不过能够展现给观众最佳状态,就没有遗憾了。”男主角二龙的扮演者张弛通过《陪楼》演出,对那段喧嚣动荡的家国史有了更深的了解与体会。由于形象和表演给人印象深刻,演出完同学们直接叫他“二龙”了。汉奸花匠“地瓜”的扮演者郑旭是北方人,在演出中得说一口闽南腔普通话。

打动人心反响热烈

“《陪楼》的上演,充分展示了我们厦门理工有优秀的编剧、专业的导演和出色的演员,校园文化其实就散落在一幕幕、一场场精彩的演出中。”“编剧好导演好场景好视频好,我是厦门人,娘家就在鼓浪屿,很感动你们演绎出了一个动人又震撼的鼓浪屿故事!”“学生们演得这么棒太出乎意料了!”“今天的话剧是以一种新的形式来表现历史,让我对厦门历史有了新的认识。”演出结束后师生们反响热烈,纷纷在微信发表感言。

http://www.xmnn.cn/dzbk/xmwb/20141118/201411/t20141118_4205788.htm

厦门理工推出原创话剧《陪楼》

来源:福建日报20141118

本报讯(张颖徐丽麟)11月14日,由该校师生联手打造的闽南本土题材话剧《陪楼》在华体会平台艺术会堂上演。作为首届厦台大学生戏剧节展演剧目,来自台湾、厦门高校的师生代表观看了演出。

这台话剧讲述了在上世纪三四十年代厦门沦陷、日军占领万国租界之后,难民、抗日分子、地下党藏身鼓浪屿的侨商龙家别墅,在佣人住的陪楼里发生的悲欢离合故事。

这台戏是华体会平台首部原创话剧,由校艺术团“厦理巴人”学生话剧队演出。